以下では、ピエトロスキ著『意味の結合:真理値なしの意味論』の、未刊行の著者概要をまとめる(Philosophy and Phenomenological Research にていつか発表されるそうだ) 。訳ではなくまとめだが、文章をそのまま使っているので自分のことばでのまとめというわけでもない(適切な「まとめ」ではないかもしれない)。4節まであり、まだ3節分しか書けていない。また、若干哲学者向けに書いているような気がする。形式意味論の専門家向けに、もっと具体的にどうするの?という部分はあまり前に出てこない。それも引き続いて紹介したい。が、とりあえず、というわけで。

Précis (http://www.terpconnect.umd.edu/~pietro/research/PrecisForCM.pdf)

子どもは意味と発音 (手話語の動作ももちろん含む)を驚くべきやり方で結びつける言語を獲得する。本書は、この意味とはなにか、そして意味がどう人間の認知と関わり、一方で外在的な事物とどう関係し*ない*かについて議論する。スローガン的に提案を述べると、「意味とは、特殊な概念を構築するための合成可能なレシピだ」ということになる。 “green bottle” の意味は三つの部分を持った指令(instruction)となる。語 “bottle” を通じて概念にアクセスせよ、”green” を通じて概念にアクセスせよ、そしてそれらの概念を結合せよ(conjoin)、という指令だ。文を利用して、真偽を問えるような完全な思考を構築することができるかもしれないが、文自体は真偽を問えない。意味は外延を決定しないのだ。これら結論を擁護するのはもちろん簡単ではないが、それよりもまず、そもそも何について議論しているのか、その主題について考えてみよう。

⒈ Slangs 「スラング」

「意味」は多義的なので(polysemous ポリゼミ―的、ということで、構造的な多義性や同音異義的とは限らない)こうした議論においてもお互い誤解するかもしれない。いずれにせよ、自然種としての意味があると思われる。また、「言語」についても誤解が生じがちなので、子どもが獲得可能なヒト言語をスラング(Slang)と呼ぼう。スラングの意味は単に合成的というだけでなく、説明を要する多義性・曖昧さ ambiguity を許容しつつ合成的である。たとえば、

(1) We watched her duck near a muddy bank.

はかなり曖昧(ambiguous)だが、”muddy” あるいは “near a muddy bank” を消去することはどのような読みを与えようとも許される。“duck” や “bank” には同音異義語があり、どっちにせよ曖昧なのだが、それにも関わらずこの消去はできる。

スラングは発音と意味を不思議な仕方で結びつけるのだ。本書での主な主張の一つは、こうした曖昧さと意味合成は、人間の心理を反映した自然現象だ、というものである。関連して、意味が真理値、可能世界、理想化された概念の外延などと結びついているとやすやすと措定すべきではないと考える。

第2章ではまず、概念の理論を提示する。それはフォーダー的なもので、概念は合成可能な心的表象であり、われわれはそれを使って外界の事物について考える。これはアリストテレス的論理学についての議論へとつながる。自然な推論においては、心的述語(分類するための概念)が特別な役割を果たす。”muddy bank” から “bank” を導くといった述語の削除(predicate reduction)は、連言肢の削除だという古い発想を擁護したい。本書の後半では、複合的な句が持つ意味は、心的述語を構築するための指令だという立場を展開していく。

さて、本書の主題が何かという課題に戻ると、とりあえず話し言葉に限定しよう。そして「発音」についてもそれほど謎がないと仮定しよう。高音で喋っても低音で喋っても、同じ「音」を発声したと問題無くわかるとしよう。ただ、いわゆる「英語」が単一のスラングではないことも明らかだ。ブルックリンとかシドニーとか、地方によって発音はかなり異なる。同じ意味を表現するために違う音(“lift” vs “elevator”)を使いもする。違う発音でも同じ意味が表現されるということは、裏を返せば、地方によっては、同じ発音の「同じ」語でも違う意味が表現される。英語と呼ばれるような数多くのスラングがあるということで、少しずつ文法も異なる場合がある。英語話者になるということは、おおよそお互い理解可能といったかなり雑な形で特徴づけられる数多くのスラングの一つを獲得すること、と言えるだろう。

2. あいまいさ equivocality の種類

語彙の特徴について、それらを組み合わせた句や文について語る前に検討しておきたい。語彙の重要な特徴は、ポリゼミーを有するということである。ポリゼミーは同音異義性から区別される。”bank” のように、異なる意味を持った別の語が発音を同じくすることがある。しかし “bear a tray of food,” “bear the pain”(「トレーを運ぶ」、「痛みに耐える」)の場合から明らかなように、 “bear” についてたまたま同音の複数の動詞があるとは考えず、同じ動詞に別の使い方があると考える。そしてこのあいまいさに統一的なパターンがあるわけではない。たとえば名詞 “book” は、具体物としての本だけでなく、書いたり伝えたりする内容としての本を表す。 “triangle” は数学における完璧な抽象物や具体的な黒板の絵を表す。あるいは、 “window,” “line,” “run,” “set” などについても考えてみるといい。どんなにゆるやかな同音異義性を想定しても、それだけでは説明できない。どのような語も一群の概念を指し示すことができる。

単語/語彙 lexical items はほぼ常に概念的にあいまい(conceptually equivocal)だということを認めないといけない。ポリゼミ―は単にこの事実の一面に過ぎない。語彙の方の複合性をまず見ておく。たとえば単語 “fish” を考えよう。語根(lexical root)である √fish があるとすると、[√fish+CT] は単数の “fish” で、[[√fish+CT]+PL] はその複数形である。ただ、これがそのまま概念がどう獲得されるかに対応するとは限らない。概念の獲得の順番や種類も多様なものがあるだろう。FISH_ONE という加算の概念を先に獲得するかもしれないし、FISH_SM という不加算の概念を先に獲得するかもしれない(「ツナ」的な)。√fishを用いて双方の概念にアクセスするかもしれないし、概念を合成させ [FISH_ONE STUFF_ONE/SM]_SM という不加算の複合概念を持って、それにアクセスするかもしれない。とにかく、√fish は概念的に曖昧なのだ。

単語レベルを超えて、句や文のレベルに移ろう。ここでも、あいまいさが重要になってくる。とくに特定の解釈が欠如しているというところが大事だ。

(5) a reporter phoned a solicitor from a small town.

には

(5a) A reporter phoned a solicitor, and the solicitor was from a small town.

(5a) A reporter phoned a solicitor, and the phone call was from a small town.

という文で表せる読みがあるが、

(5c) A reporter phoned a solicitor, and the reporter was from a small town.

という読みはない。どうしてだろうか。本書では、句の意味が単項的でなければならないと主張する。 “phoned a solicitor” という動詞句に動作主体のための変項は含まれない形で意味論を展開する。スラングの構造的多義性は厳しく制約されており、これと単語レベルでの恣意的な意味と発音の結びつきとは区別されないといけない。

スラングそのものについてもう少し述べておくと、スラングは、発音と意味のペアを生成する、生物学的に実現された手続きだと主張したい。これはデイヴィッド・ルイスらの言語観と異なる。ルイスらは、言語が発音と意味のペアの*集合*だと考える。この立場によると、言語コミュニティが何らかの形で規約的に「選択」するそうした集合が言語なのだ。こうした外延的な言語理解は根本的に間違っていると主張する。少なくとも、言語を手続きではなく集合だと措定するべきではない。スラングの意味とは何か考えるとき、少なくとも、これまで記述してきた多様なあいまいさがどうして出てくるのか説明するような意味を提示しないといけない。

3. 意味とは何でないか

上のような例以外を使って、意味と概念の関係について考えてみよう。本書の主張では、意味は概念を構築する指令なので、概念よりもさらに外在的な事物との距離がある。哲学者はこれを聞いて、パトナムの双子地球はどうなるのか、と心配するかもしれない。しかし、意味が概念的にあいまいならば、パトナム的事例は問題無く説明される。

「水」という語を使って自然種概念にアクセスするというのは本書の提案と一致する。その自然種概念は、話者がどのような記述を思い描いていたとしても、H2Oそのものに適用される。そして、双子地球の話者は同音異義語を使い、XYZにのみ適用される自然種概念にアクセスするだろう。ここになんの不思議もない。

そしてさらに、現実の「水」の使用を考えると、話者はそれを使って庭の井戸から出てくるものについて語ることもできる。そしてそこに含まれるH2Oの量は、コーラや紅茶のH2O含有量よりも少ないだろう。「水」という単語は少なくとも自然種概念以外のなにかの概念にアクセスするのだ。この概念はH2Oのサンプルを選び出すのではなく、機能などによって特徴付けられるだろう。双子地球の話者の「水」も、同じような概念と結びついているだろう。

もちろん「水」や「星」を使って外在物の本性について語ることができる。そのために、話者と聞き手の世界観や持っている概念が一致していないとけいないわけではない。単語にはそれ以外の使用もあるのだ。ところで、「意味」というときも、スラングが発音と結びつける自然種概念にアクセスすることができるだろう。それについてわれわれは今議論しているのだ。

概念*内容*の外在主義は、意味が概念を構築するレシピだという立場と相反しない。双子地球のわたしと現実世界のわたしは、おおよその場合、アップルパイを作るとき同じレシピを使っていると述べて差し支えない。レシピにはどんな具材が使われるのか多少の自由があるからだ。ただもちろん、違うレシピを使っている、と述べた方がいいときもあるだろう。たとえば、2つの場所で根本的にリンゴの種類が違うとしたらどうだろうか。化学をやっているときにも、双子地球のわたしと現実世界のわたしが同じ意味の同じ単語を使っているとは言わない方がいいかもしれない。これはアメリカ英語とイギリス英語の単語の違いと同じ現象に過ぎない(“solicitor,” “robin” など、「同じ」語が違う意味を持っていると考えられる)。意味についての内在主義者でありながら、自分の言葉と他者の言葉が同じ意味を有していると述べることはできる。単に、「同じ意味」だとか「よい翻訳」だとわれわれが言う、ということからただちに理論的な「意味」についてなにかを述べられるわけではないのだ。もちろん、言語が共有されているとか、とある言語を上手に話せる、という語りから、われわれの間に文の真理条件についての合意が存在すると考えたくなる気持ちはわかる。思考の構築するためのレシピがわれわれの間で収束するだけでは困る、と思うのかもしれない。そこで、本書の第3−5章では、スラングの文は真理条件を持たないと主張する。

そこで展開される論証は古いアイデアをたくさん含んでいる。第3章はあらためて意味論で使われる道具立てを振り返る。フレーゲの論理学、概念記法の一階の断片に真理論を与えるタルスキのトリック、チャーチのラムダ計算を用いたタルスキの拡張などである。そして、第4章と第5章では、デイヴィドソンの仮説についての二つの問題を検討する。スラングに与えられる真理論がスラングの意味論になるという大胆な仮説のことだ。第一に、

(6) My favorite sentence is not true.

という実際にわたしがもっとも好きな文を考えると、スラングに対して正しい真理論をそもそも与えることができるのか疑わしい。第二に、異なる意味を持った文が真理条件的に同等となることがあるため、真理論が意味論の役割を果たすことができるのか疑わしい。どちらの問題も、決してそれ自体でデイヴィドソンの仮説がただちにご破算になるわけではないが、これら二つの問題を同時に対処できる方策はないと主張する。(6)のような文が真理条件を持つとすると、(6)が真なのはそれが真でないときかつそのときに限る、ということになる。こうした問題を前に、文が必ず真理条件を持つとは前提とすべきではないのである。

別の種類の文も考えてみよう。

(7) Alvin chased Theodore around the tree gleefully.

(8) Alvin chased Theodore around the tree.

(9) Alvin chased Theodore gleefully.

(7)は(8)も(9)も含意するが、(8)と(9)の連言は(7)を含意しない。そこで出来事への存在量化が導入され、こうした文はデイヴィドソンの仮説を支持するはずだった。これらの文が真になるのは、ここで記述されている出来事が存在するからだと。しかし、たとえば

(10) Theodore chased Alvin around the tree gleelessly.

は全く同じ場面を記述しながら、正しい文となりうる。(7)も(10)も真で、gleefulかつそうでない出来事があることになるのだろうか。もちろん、ここでも多彩な修正案が想定可能だが、どれもうまくいかない。

デイヴィドソンの仮説の擁護者は、具体例に取り組むと複雑になってくるのは仕方がない、と言うことになるが、いつまでたっても真理論が意味論になるという当初の約束が果たされない。詳細を検討すると、どんどん補助仮説が増えていく。出来事分析を真理論の一環とすることと、出来事分析を心理学の一環だとすることのあいだにはとても強い緊張関係が存在するのだ。言い換えると、デイヴィドソンの仮説は行為文についての事実を、形而上学と心理学双方におけるパズルにしてしまう。本書では、スラングの文は真理条件を持たず、デイヴィドソンの仮説は実り多いものだったが間違っていたと結論づける。

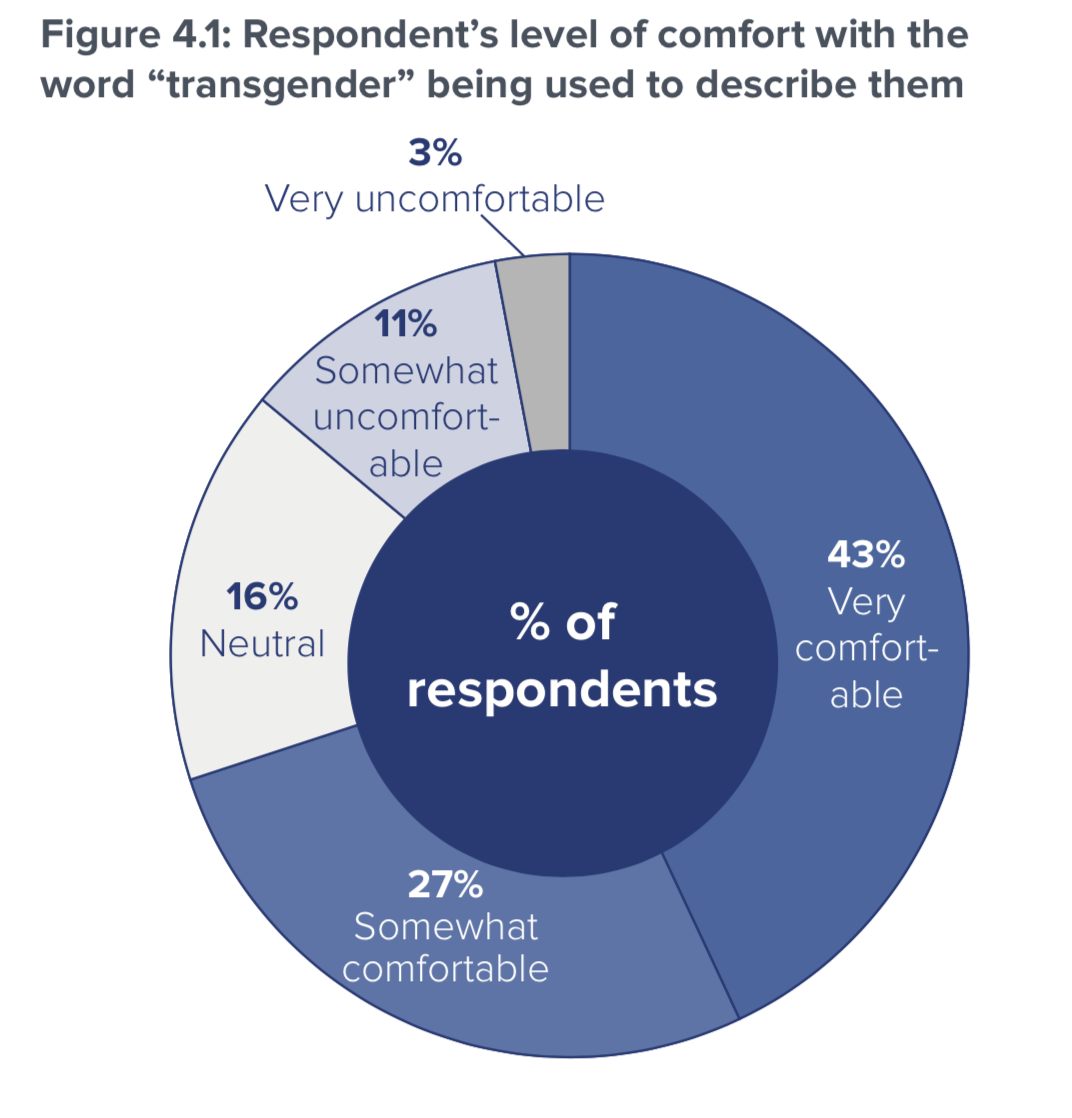

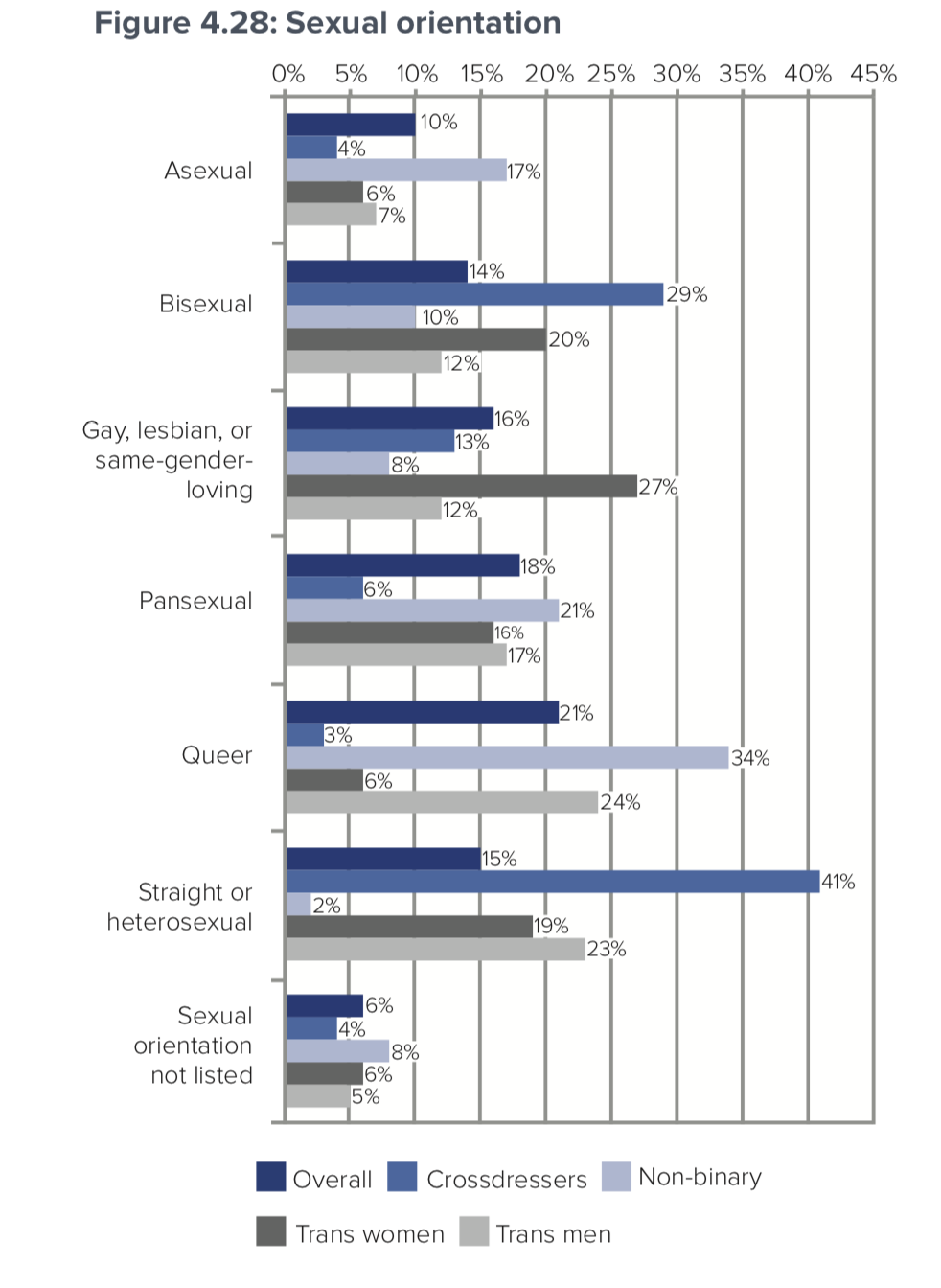

これをみても、これがどうして「FtMかMtFかを問わずトランスジェンダーが求めるパートナーの性別は、女性が圧倒的多数だそうです」という記述を正当化するのかわからない。この調査だけが正当化するとは書いていないが。(その他にどなたかのアメーバブログの投稿へのリンクが貼ってあるが???)たとえば、 “trans woman” と同定した人の回答で、 “gay, lesbian, or same-gender-loving” が27% となり、「圧倒的多数」の意味がわからない。次の根拠が明示されない主張がその根拠となっているようだ。

これをみても、これがどうして「FtMかMtFかを問わずトランスジェンダーが求めるパートナーの性別は、女性が圧倒的多数だそうです」という記述を正当化するのかわからない。この調査だけが正当化するとは書いていないが。(その他にどなたかのアメーバブログの投稿へのリンクが貼ってあるが???)たとえば、 “trans woman” と同定した人の回答で、 “gay, lesbian, or same-gender-loving” が27% となり、「圧倒的多数」の意味がわからない。次の根拠が明示されない主張がその根拠となっているようだ。